Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

- как употребляется слово

- частота употребления

- используется оно чаще в устной или письменной речи

- варианты перевода слова

- примеры употребления (несколько фраз с переводом)

- этимология

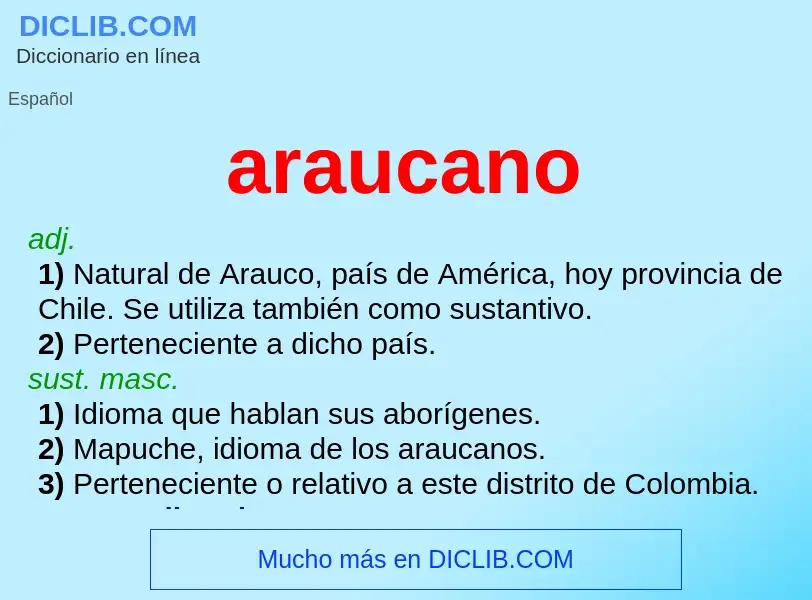

Что (кто) такое moluche - определение

Википедия

Los mapuches (del autónimo en mapudungún mapuche), araucanos (nombre dado por los españoles a los indígenas que habitaban la región histórica de Arauco),[3][4]también denominados reches, especialmente en el siglo XVI,[5][6]son el pueblo indígena más numeroso de Chile, que además de habitar en la zona centro y zona sur de Chile, también están presentes en zonas del suroeste occidental de la Argentina en la actualidad.[7]

De modo estricto, se refiere a los que habitaban Arauco, los araucanos o el territorio que corresponde a la actual región de La Araucanía en Chile y sus descendientes. De modo genérico, abarca a todos los que hablaban o hablan la lengua mapuche o mapudungún, incluyendo a varios grupos surgidos de la mapuchización producida entre los siglos XVIII y XIX a través de la expansión hacia el este de la cordillera de los Andes, actual Argentina.

A la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, habitaban entre el valle de Aconcagua y el centro de la isla Grande de Chiloé, en el actual territorio chileno. Los grupos septentrionales, llamados picunches por los historiadores, se hallaban parcialmente bajo el dominio o influidos por el Imperio inca y en su mayoría fueron sometidos a los conquistadores, pero los que vivían en el territorio al sur del río Maule tuvieron una tradición militar y se enfrentaron con éxito a los incas en la batalla del Maule y luego a los españoles en la Guerra de Arauco, donde mostraron un destacado dominio del caballo, que fue un importante factor en el desarrollo de su cultura. Desde mediados del siglo XVII se establecieron fronteras y periódicos acuerdos de paz (parlamentos).

A fines del siglo XIX, fueron sometidos por Chile y Argentina a través de las campañas militares conocidas, respectivamente, como Ocupación de la Araucanía y Conquista del Desierto. Esto significó la muerte de miles de personas y la pérdida de territorio, pues fueron desplazados hacia terrenos de menor extensión denominados "reducciones" o "reservaciones", y el resto de las tierras se declaró fiscal y fue subastado. En los siglos XX y XXI, han vivido un proceso de aculturación y asimilación a las sociedades de ambos países y existen manifestaciones de resistencia cultural y conflictos por la propiedad de la tierra, el reconocimiento de sus organizaciones y el ejercicio de su cultura.

El sistema económico tradicional, basado en la caza y la horticultura, dio paso a una economía agrícola y ganadera en los siglos XVIII y XIX, convirtiéndose en un pueblo campesino luego de la radicación forzosa en terrenos asignados por Chile y Argentina, que actualmente presenta una gran fragmentación cultural, una subdivisión de la propiedad y una migración hacia las grandes ciudades por parte de las generaciones más jóvenes, de modo que la población es mayoritariamente urbana, la cual vive principalmente en Santiago de Chile y Temuco, aunque vinculada en diferentes grados con sus comunidades de origen.

La población mapuche vive cierta discriminación racial y social en sus relaciones con el resto de la sociedad de Chile y Argentina, lo que se manifiesta en menores índices de educación e ingresos y mayor desempleo.[8][9][10][11][12]Según estadísticas oficiales, sus índices de pobreza son mayores que el promedio nacional chileno.[13][14][10]Tanto en Argentina como en Chile, algunas iniciativas de recuperación de sus tierras históricas se han encontrado con la negativa de gobiernos, empresas e individuos particulares.[15]

![Concepción]], dibujados por el expedicionario francés [[Dumont D'Urville]] en 1842. Concepción]], dibujados por el expedicionario francés [[Dumont D'Urville]] en 1842.](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Atlas pittoresque pl 037.jpg?width=200)

![Batalla entre españoles y mapuche durante la Guerra de Arauco, por [[Alonso de Ovalle]]. Batalla entre españoles y mapuche durante la Guerra de Arauco, por [[Alonso de Ovalle]].](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Batalla ente españoles y mapuches - por Alonso de Ovalle.jpg?width=200)

![Familia [[mapuche]] en el [[siglo XIX]]. Familia [[mapuche]] en el [[siglo XIX]].](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Familiamapuche.jpg?width=200)

![Pareja de indígenas a caballo, Julio Daufresne y [[Alberico Isola]], 1844 Pareja de indígenas a caballo, Julio Daufresne y [[Alberico Isola]], 1844](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Indios Buenos Aires, 1844 Julio Daufresne y Albérico Isola.jpg?width=200)

![[[Machi]]s ([[chamán]] mapuche). [[Machi]]s ([[chamán]] mapuche).](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Mapuche Machis.jpg?width=200)

![Concepción]], ''[[circa]]'' 1901-1903, con un [[chemamull]] al centro. Concepción]], ''[[circa]]'' 1901-1903, con un [[chemamull]] al centro.](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Postales-entierro mapuche.jpg?width=200)

![quemas de 2016]]. quemas de 2016]].](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Quema de iglesias - Araucania 2016.png?width=200)